Im Herbst 2019 flog ich zusammen mit einigen Freunden und Bekannten in die USA. Es war eine lustige Truppe und ein wundervoller Urlaub, der unserer Einreise folgen sollte (wir flogen weiter in das wunderschöne Belize). Der für diesen Eintrag relevante Teil bezieht sich allerdings auf die Einreise in die USA.

Auf unserem Zielflughafen in Miami wird man von einer Automatisierten Passkontrolle begrüßt. Dabei wird den Grenzschützern Arbeit abgenommen, da der Automat selbstständig Fotos der Einreisenden macht und auch ihre Fingerabdrücke scannt, usw.

Der Scanner der Fingerabdrücke wird von LEDs eingerahmt, die dem oder der Einreisenden anzeigen soll, welche Finger richtig platziert sind und eingescannt werden. Hierbei ist für jeden Finger eine LED vorgesehen. Sie leuchtet für jeden Finger rot, wenn der Finger nicht korrekt platziert ist, und grün, wenn der Finger eingescannt werden kann. Das funktioniert für den Großteil der Bevölkerung. Allerdings haben rund 9% aller Männer und knapp 1% aller Frauen eine Rot-Grün-Sehschwäche (anomale Trichromasie).

Einer aus unserer Gruppe stand verdächtig lange an seinem Automaten. Er hatte offensichtlich Schwierigkeiten. Die Schwierigkeit war schlicht und einfach, dass er keinen Unterschied in der Farbe der LED erkennen konnte. Mindestens ein Finger war stets nicht richtig positioniert. Er hat eine Rot-Grün-Sehschwäche. Das wurde allerdings bei der Entwicklung dieses Automaten nicht vorgesehen.

Vieles machte der Automat schon sehr gut. Er erkannte, wie groß die Person vor ihm war und passte sich darauf entsprechend an; das gilt auch für Menschen im Rollstuhl. Auch ein Screenreader war für Menschen mit Sehschwäche vorhanden.

Sich mit den Schwächen der Benutzer:innen auseinander zu setzen, ist eine Eigenschaft inklusiver Systeme.

Definition

Inklusives Design berücksichtigt alle Komponenten, die uns Menschen in all unserer Diversität unterscheiden. Vor allem bezieht sich inklusives Design mit dem Können, der Sprache, der Kultur, dem Geschlecht, dem Alter und weiteren möglichen Unterschieden, die zwischen uns bestehen. Gleichzeitig können Designer, wenn sie ein System inklusiv gestalten und konzipieren, es möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen.

Das bedeutet dann gleichermaßen, dass Designer sich noch genauer mit ihren Benutzer:innen auseinandersetzen müssen. Grundsätzlich gilt, dass die meisten Menschen in der Benutzung von Software Schwierigkeiten haben.

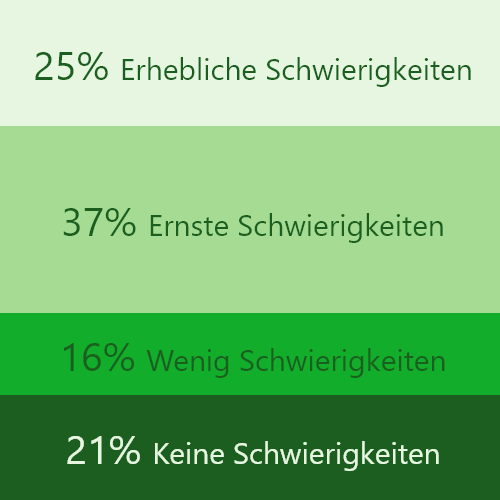

Microsoft hat das im Jahre 2003 für die US-amerikanische Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter (zwischen 18 und 64 Jahren) untersucht und kam auf überraschende Ergebnisse:

- Nur 21% der Befragten haben keine Schwierigkeiten im Umgang mit dem Computer bzw. mit alltäglichen Aufgaben.

- 16% der Befragten haben nur wenige Schwierigkeiten,

- 37% haben mittelmäßige Schwierigkeiten und

- 25% der Befragten haben große Schwierigkeiten im Umgang mit dem Computer bzw. mit alltäglichen Aufgaben.

Wenn wir diese Zahlen generell auf Industrieländer übertragen, bedeutet das, dass jeder Vierte Mensch ernsthafte Probleme und mehr als die Hälfte aller Menschen wenigstens gravierende Schwierigkeiten im Umgang mit dem Computer oder mit alltäglichen Aufgaben haben.

Accessability vs. Inklusives Design

Ein weiterer Begriff, der im Kontext von inklusivem Design häufig verwendet wird, ist “Accessability” (Zugänglichkeit). Beide Begriffe sind tatsächlich stark miteinander gekoppelt, aber nicht deckungsgleich.

Der Zusammenhanb zwischen den beiden Begriffen besteht darin, dass inklusives Design den Prozess beschreibt, dessen Ergebnis ein System mit hoher Accessability ist.

Interessant ist, dass das World Wide Web Consortium (W3C) Guidelines entwickelt hat, wie Inhalte von webbasierten Systemen zugänglich gemacht werden können. Hier sind einige Beispiele aus den Guidelines:

- Für Inhalte wie Bilder, Videos, Icons o.ä. sollen immer textuelle Alternativen angeboten sein.

- Beschriftungen von Bildern, Diagrammen oder sonstigen Inhalten sind wichtige Hilfsmittel.

- Text soll verständlich formuliert sein und lesbar präsentiert werden.

- Die komplette Funktionalität muss über die Tastatur erreichbar sein.

Inklusives Design beschreibt also im Gegensatz zu Accessability nicht den Zustand eines Systems, sondern beschreibt den Prozess zur Konzeption und Entwicklung solcher Systeme.

Die Nutzer verstehen

Grundsätzlich gilt ja auch schon beim User-Centered-Design, dass die Benutzer:innen zu jedem Zeitpunkt des Entwicklungszyklus eines Systems im Fokus stehen. Bei inklusivem Design ist dies sogar noch wichtiger.

Es gilt dabei immer, die Benutzer:innen zu kennen. Zusätzlich muss das eigene Interaktionskonzept immer wieder dahingehend hinterfragt werden, ob eine Gruppe von Benutzer:innen benachteiligt oder gar ausgeschlossen werden. Sind beispielsweise einige Features nur mit der Maus zu bedienen, so stellt das für einige Menschen bereits eine unüberwindbare Hürde dar.

Abhilfe kann schaffen, wenn Designer:innen sich während der kompletten Entwicklungszeit eines Systems immer wieder fragen, welche Benutzer:innen das System aktuell nur schwer oder gar nicht bedienen können.

Stellt man sich beispielsweise vor, ein Erwachsener kommt mit einem Kleinkind auf dem Arm an einen Bahnhof und möchte sich ein Ticket kaufen. Die Bedienung des Terminals an sich mag noch möglich sein, doch spätestens, wenn es ans Bezahlen geht, wird es bei normalen Fahrkarten-Automaten schwierig.

Wie implementiert man inklusives Design?

Es gibt einige konkrete Maßnahmen, die während der Konzeption und Implementierung eines Systems angewendet werden können:

Ausschließende Komponenten ermitteln

Hierbei geht es, wie bereits im vorigen Absatz angedeutet, darum, zu ermitteln, welche Benutzergruppen welche Features des Systems eingeschränkt oder gar nicht nutzen können. Diese ausschließenden Komponenten können dann entsprechend angepasst werden, damit sie den Fähigkeiten der Benutzer:innen gerecht werden.

Wichtig: Der Schlüssel hierzu ist, die Standard-Fragen des User-Centered-Design genau beantworten zu können: Wer sind die Benutzer? Und was sind ihre Aufgaben? Als zusätzliche Frage könnte man im Falle von inklusivem Design noch folgende hinzufügen: Was sind ihre Schwächen?

KENNE DEINE USER!

Benutzer:innen miteinbeziehen

Wenn möglich, sollten während des Entwicklungsprozesses möglichst viele Benutzer:innen so gut wie möglich miteinbezogen werden. Dies kann beispielsweise durch Usability Tests, Fokusgruppen, Interviews oder ähnliches geschehen. Außerdem sollte es interessierten Benutzer:innen immer ermöglicht werden, ihr Feedback zum System zu geben und evtl. sogar Verbesserungsvorschläge mit zu entwickeln und so das Design zu verbessern.

Situationsabhängige Behinderungen erkennen

Es gibt, wie bereits beschrieben, Komponenten, die nicht von allen Menschen bedient werden können. Es gibt allerdings auch Situationen, in denen Menschen einzelne Features nicht nutzen können. Beispielsweise kann ein Erwachsener mit einem Kleinkind auf dem Arm nur schwierig einen Ticketautomaten bedienen. Die Tonspur von Videos kann in lauten Umgebungen unter Umständen nicht richig wahrgenommen werden. Steht man in Bus oder U-Bahn, hat man nicht zwangsläufig beide Hände frei, um mit dem System zu interagieren.

Es gibt viele solcher Situationen. Wenn während der Entwicklung genau analysiert werden, in welchen Situationen das System bedient wird, können solche kritischen Momente bereits während der Konzeption abgefedert und verhindert werden.

Fazit

Mit inklusivem Design kann ein System entstehen, bei dem für allen Benutzergruppen eine gute User Experience geboten wird. Wenn ein System konzipiert und entwickelt wird, können wir inklusives Design als Werkzeug nutzen, um den Benutzer:innen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Stärken und Schwächen das bestmögliche Produkt zu bieten.

Schreiben Sie einen Kommentar