Konzeptionelle bzw. mentale Modelle stellen in der Kognitionspsychologie meist stark vereinfachte Erklärungen aller möglicher Dinge. Konzeptionelle Modelle unterscheiden sich von mentalen Modellen. Mentale Modelle entstehen für alle möglichen Objekte, mit denen der Mensch interagiert. Ein konzeptionelles Modell beschreibt das wirkliche Modell, das vom Objekt über seine Schnittstellen zu den Benutzer:innen kommuniziert wird. Mentales und konzeptionelles Modell hängen somit stark miteinander zusammen, können aber voneinander abweichen.

Mentales Modell

Jeder Mensch nutzt mentale Modelle. Bei jeder Interaktion werden sie angewendet, mit der Realität abgeglichen und gegebenenfalls aktualisiert. Als meine Leserin oder mein Leser haben auch Sie ein mentales Modell von meiner Arbeit. Ich bin gespannt, ob das am Ende dieses Eintrages aktualisiert wird.

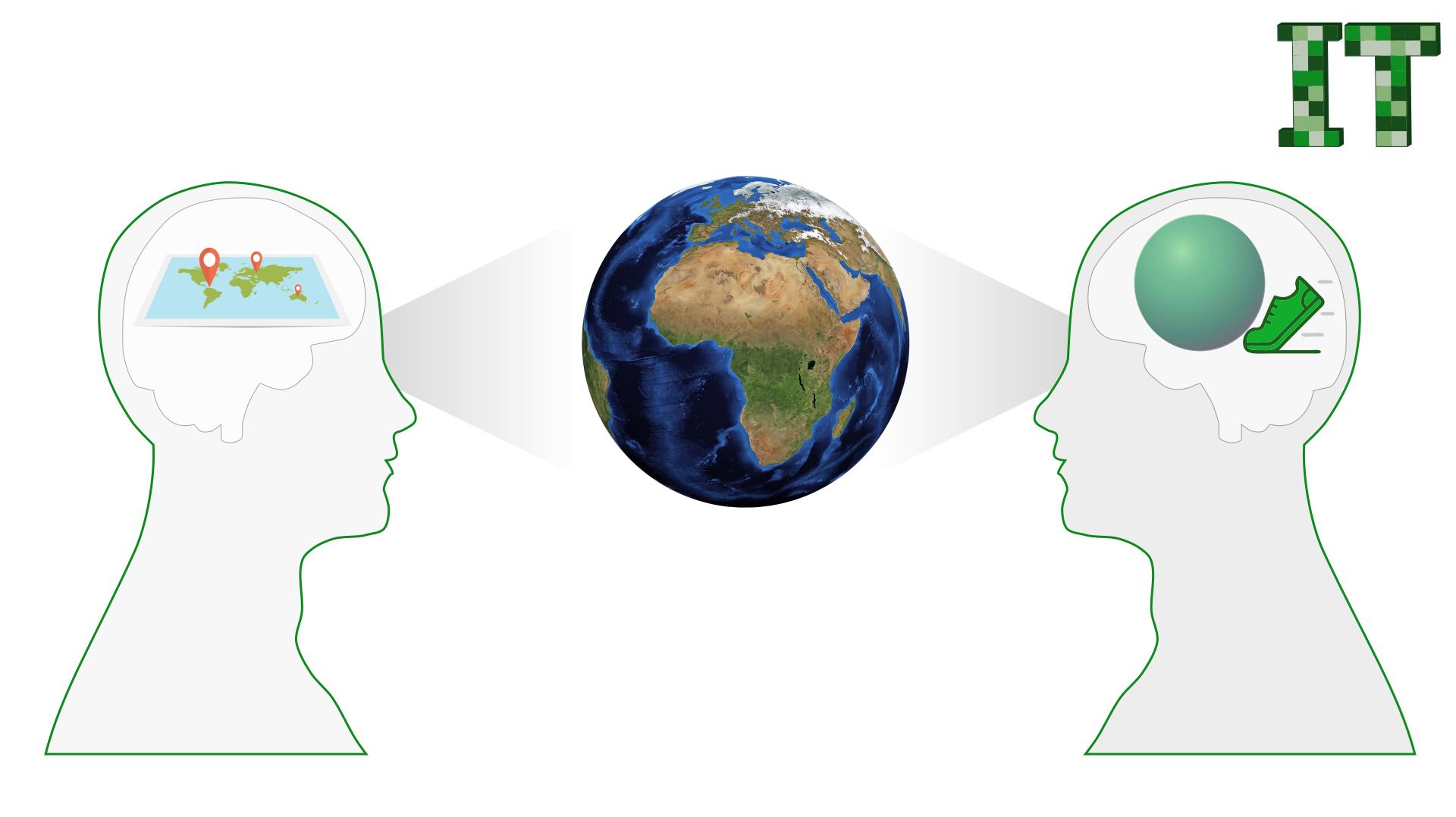

Das Bild zu diesem Blog-Eintrag stellt das dar: zwei Personen sehen die Erdkugel. Die eine Person “übersetzt” das Gesehene (die Erde) in ihr Modell, in diesem Fall eine Landkarte. Die andere Person sieht in der Erdkugel einen Ball, mit dem sie gerne Fußball spielen möchte. Beide Modelle sind grundverschieden und abstrahieren die Komplexität unseres Planeten radikal. Beide basieren auf den Erfahrungen der beiden Personen.

Nehmen wir an, die linke Person ist in ihrem Leben schon viel gereist und sieht in der Erde primär ihre Oberfläche mit ihren Kontinenten und Ozeanen. Daher ist für sie auch die räumliche Struktur, wie sie auf einer Karte abgebildet wird, wichtig.

Die rechte Person könnte ein Kind sein. Das Kind hat noch keine Vorstellung von der Größe und Komplexität der Erde. Zeigt man ihm ein Bild davon, erkennt es einen Ball und möchte damit spielen.

Wichtig ist, dass beide Modelle nicht der Realität entsprechen. Vermutlich wird kein mentales Modell unserer Erde der Realität entsprechen, da der Planet mit all seinen physikalischen, geologischen, sozialen, politischen, … zusammenhängend viel zu komplex sind, um ihn in einem Modell abzubilden.

Es gibt noch viele weitere plakative Beispiele für mentale Modelle:

- Fernseher können als Portale in andere (filmische) Welten wahrgenommen werden.

- Das Dateisystem auf Computern mit Verzeichnissen und Dateien wird häufig als Aktenschrank verstanden.

- E-Book-Reader können sowohl als großes Buch voller Bücher verstanden werden

- …

Allerdings gibt es einige Gemeinsamkeiten, die alle mentalen Modelle betreffen. So ist jedes mentale Modell eine Abstraktion der Wirklichkeit. Stellt man sich einen Menschen vor, der zum ersten Mal ein Tablet in der Hand hält und zu dem man sagt: “Damit kannst du Bücher lesen”, so sind das mentale Modell eines Tablets und das eines E-Book-Readers sich sehr ähnlich.

Anwendung eines mentalen Modells

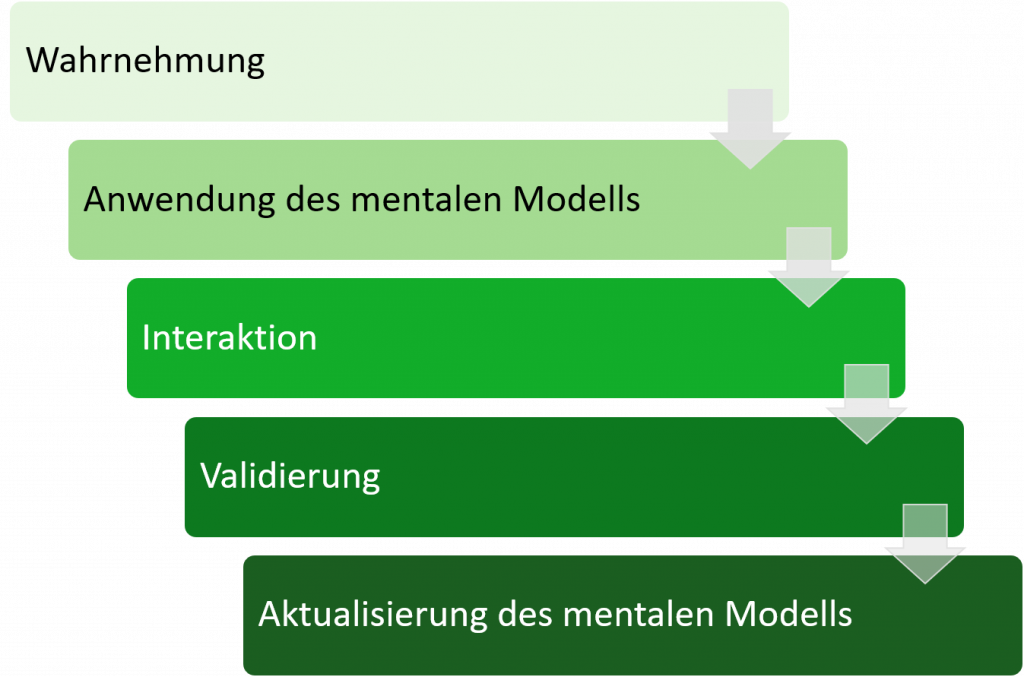

Dabei läuft die Anwendung eines mentalen Modells immer gleich ab:

Zuerst nimmt man das Objekt wahr, das zur Interaktion bereitsteht. Zusammen mit der zu lösenden Aufgabe wird das mentale Modell abgerufen und bereitet damit die Interaktion vor. Ist die Aufgabe abgeschlossen, wird das mentale Modell mit den Erfahrungen aus der Interaktion validiert. Mit den Ergebnissen aus der Validierung wird abschließend das mentale Modell aktualisiert.

Beispiel:

Daniela sucht auf ihrem PC ein altes Bild ihres Kindes. Sie kennt sich dort nicht aus, weiß aber, dass ihr Partner die Bilder dort abgelegt hat.

Kaum ist der PC hochgefahren, sieht sie dort das Icon des Explorers (Register). Sie klickt darauf und vermutet dort eine Auflistung der Dateien. Sie durchsucht die einzelnen Verzeichnisse zuerst händisch, entdeckt dann allerdings die Suchfunktion und findet so schnell das gewünschte Bild.

Diesen Prozess führen wir immer wieder durch und verändern so stetig unsere mentalen Modelle, mit denen wir die Wirklichkeit abzubilden versuchen. Mentale Modelle sind also Werkzeuge, mit denen wir uns die Welt besser verständlich machen können.

Konzeptionelles Modell

Im Gegensatz zu mentalen Modellen existieren konzeptionelle Modelle nicht bei den Benutzer:innen eines Objektes, sondern am Objekt selbst. Es wird den Benutzer:innen präsentiert durch das Design und die Schnittstellen, die es zur Interaktion anbietet.

Die Erde bietet uns unendlich viele Schnittstellen zur Interaktion. Deshalb können wir Menschen das konzeptionelle Modell der Erde nicht erfassen und abstrahieren mit unserem mentalen Modell nur einen winzigen Ausschnitt aus dieser Fülle von Informationen.

Kommen wir zu dem Tablet zurück, mit dem man E-Books lesen kann: das System (das Tablet) zeigt durch seine Oberfläche alle Buttons, Screens und anderen Elementen, also alle Schnittstellen, an, die zur Interaktion verfügbar sind. Damit kommuniziert es das konzeptionelle Modell.

Genau an diesem Punkt passiert das Entscheidende: hier nehmen wir als Benutzerinnen und Benutzer wahr, was das System uns anbietet und vergleichen das mit unserem mentalen Modell. Je größer die Überschneidung zwischen mentalem und konzeptionellen Modell ist, desto besser kommen wir mit dem System klar, weil wir “es verstehen“. Ist die Überschneidung jedoch geringer, wird das Produkt oder die Webseite als schwer bedienbar eingestuft und nicht akzeptiert. So entsteht ein Missverständnis, das zu Ablehnung führt.

Überschneidungslücken

Doch wie entstehen diese Überschneidungslücken? Die Gründe dafür sind vielfältig. Ich möchte hier nur einige wenige Beispiele auflisten, die zu solchen Lücken führen:

- Das Design kommuniziert sein konzeptionelles Modell nicht ausreichend gut für seine Zielgruppe. Das kann dadurch passieren, dass die Designer ihre Zielgruppe(n) nicht ausreichend analysiert haben. Sie haben sich dann entweder zu sehr auf eine Zielgruppe fokussiert und andere dabei außer Acht gelassen oder entwickelten durch zu viele Annahmen das konzeptionelle Modell an ihrer Zielgruppe vorbei.

- Sind die Zielgruppen zu divers, ist es kaum möglich ein Design zu finden, dass für alle gut funktioniert und wahrnehmbar ist. Oft ist es hier sinnvoll, für die einzelnen Zielgruppen spezielle Einstiegspunkte zu schaffen, um diese Diversität zu reduzieren.

- Der häufigste Fall ist allerdings, dass es überhaupt keine Designer gibt. Hier wird dann kein oder kaum Augenmerk auf die Benutzer:innen gelegt, sondern primär auf die Features geachtet. In diesem Fall ist das konzeptionelle Modell lediglich eine Reflexion des mentalen Modells der Entwickler:innen.

Fazit

Entscheidend ist, dass jedes System eines oder mehrere konzeptionelle Modelle präsentiert und kommuniziert. Da die Benutzer:innen diese Modelle möglichst gut aufnehmen und mit ihren mentalen Modellen abgleichen sollen, ist es wichtig, dass Designer besonders darauf achten, dass sie auf die Zielgruppen zugeschnitten sind. Eine gute Benutzer-Analyse ist daher unverzichtbar.

Genau hierfür gibt es Prozessmodelle, die darauf abzielen, dass solche wichtigen Schritte nicht untergehen. Details dazu finden Sie auch hier.

Hat sich nun Ihr mentales Modell meiner Arbeit verändert?

Schreiben Sie einen Kommentar