In den letzten Jahren durfte ich feststellen, dass immer mehr Unternehmen einen Styleguide entwickeln. Das finde ich wunderbar! Es ist ein gutes Zeichen, wenn sich Unternehmen Gedanken über Corporate Identity über die Grenzen der eigenen Webseite, PowerPoint-Vorlagen, etc. machen und dies auch in die eigene Softwareentwicklung einfließen lassen. Das kann die Entwicklung an vielen Stellen deutlich erleichtern. Ist er also eine Wunderwaffe oder in manchen Situationen doch eher ein Hindernis für eine erfolgreiche Softwareentwicklung? In den nächsten Absätzen möchte ich diese Frage diskutieren.

Styleguide – Was ist das?

Ein Styleguide definiert, wie bestimmte Elemente in einer grafischen Oberfläche, egal ob gedruckt oder virtuell, aussehen sollen. In der deutschen Sprache taucht dabei häufig die Übersetzung der Gestaltungsrichtlinie auf.

Durch diese Richtlinien sollen die Erzeugnisse eines Unternehmens ein einheitliches Erscheinungsbild liefern, um so die Corporate Identity zu stärken. Zudem werden so Produkte als zusammengehörig betrachtet, mit der zugehörigen Marke assoziiert und auch die Usability verbessert, da sich Benutzer:innen nicht erst an die Komponenten gewöhnen müssen, sondern sie schon aus dem Umgang mit anderen Produkten kennen.

Wie sieht ein Styleguide aus?

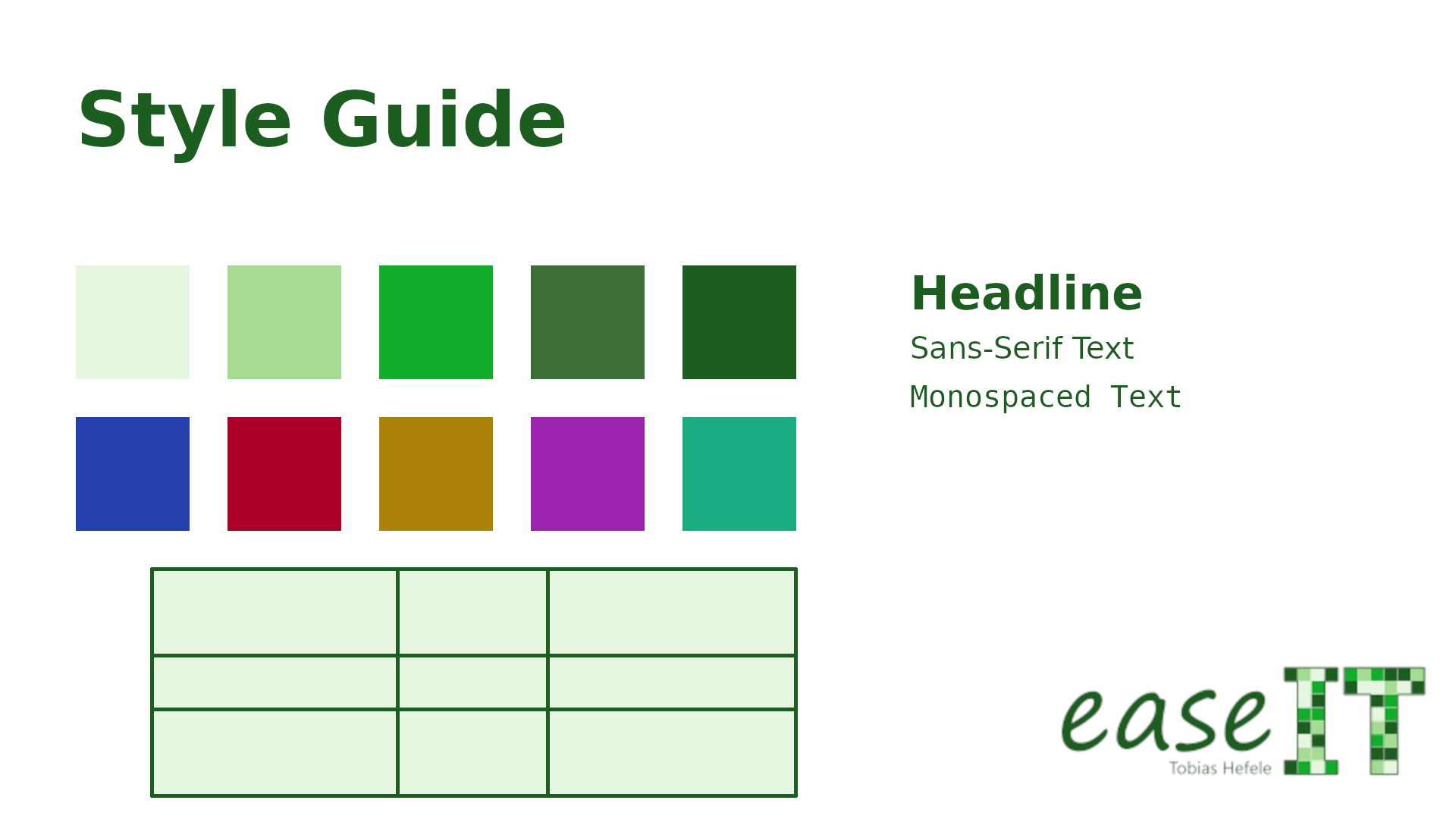

Ein Styleguide enthält viele Regeln zur grafischen Gestaltung. Je detaillierter er ausgearbeitet ist, desto mehr und klarer definierte Regeln sind enthalten.

So werden in einem Styleguide typischerweise folgende Elemente festgelegt:

- Schriftarten

- Schriftgrößen

- Zeilenabstand

- Farben

- Layouts und Formate (z.B. angeregt durch Gestaltgesetze)

- Verwendung von Bildern

- Icons

- Komponenten in Benutzeroberflächen (Buttons, Checkboxes, Tabs, …)

Was macht einen guten Styleguide aus?

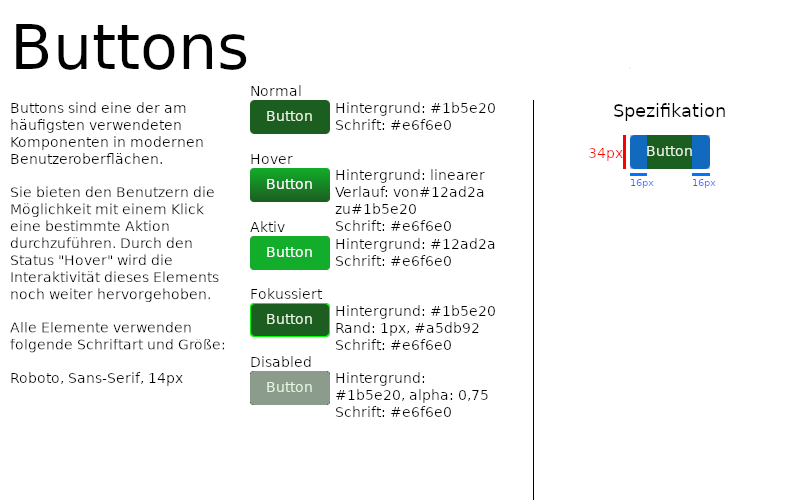

Richtlinien sind dann gut, wenn sie wenig bis keinen Interpretationsspielraum lassen. Das bedeutet, dass für jeden klar ist, wie die Regeln anzuwenden sind. Im obigen Beispiel bedeutet das, dass Entwicklern deutlich gemacht wird, welche Farben und Schriften zu verwenden sind.

Zusätzlich werden weitere wichtige Spezifikationen vorgegeben, wie Höhe, Paddings, etc. In obigem Beispiel ist das rechts zu sehen.

Wann hlift ein Styleguide?

Styleguides und Richtlinien zur UI-Gestaltung sind wichtige und gute Werkzeuge. Sie helfen Designer:innen, genauso wie Entwickler:innen bei ihrer Arbeit. So können bei vielen Prototyping-Tools, wie z.B. Axure oder Figma, Styles definiert werden, die im gesamten Prototypen sofort angewandt werden.

Auch für die Entwicklung von Software können Styleguides sehr hilfreich sein. So können z.B. UI-Bibliotheken entwickelt werden, die in der Software dann verwendet werden. So muss dann nur die jeweils aktuelle Bibiliothek in das Programm eingebunden werden und sofort sind die Komponenten in der gewünschten Form verfügbar.

Welche Probleme können entstehen?

Ein Styleguide ist nur so gut, wie seine Anwendung. Das bedeutet, dass Styleguides immer auch Aufwand erzeugen.

Zum einen muss der Styleguide erzeugt werden. Falls Komponenten unvollständig spezifiziert sind oder komplett fehlen, müssen diese von den Designer:innen nachgeliefert werden. All das benötigt Zeit.

Zusätzlich dazu, dass der Styleguide, der typischerweise als PDF-Datei oder Artikel in einem Wiki vorliegt, auch implementiert werden muss. Werden in einem Unternehmen viele verschiedene Programmiersprachen, Frameworks, etc. eingesetzt, muss für jede Sprache eine Bibliothek implementiert und auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Auch dies kann eine große Hürde darstellen.

In meinem aktuellen Projekt ist genau das der Fall. Hier wird nur die NodeJS-Bibliothek für Angular, usw. aktuell wird. Das entsprechende NuGet-Paket für WPF allerdings nicht aktiv weiterentwickelt wird und auf einem veralteten Stand ist.

Fazit

Styleguides sind etwas tolles. Richtig eingesetzt sparen sie in der Entwicklung von Software, Homepages, Präsentationen, etc. viel Aufwand. Werden die entsprechenden Implementierungen, z.B. NodeJS-Bibliotheken, NuGet-Pakete, Maven-Dependencies, PowerPoint-Vorlagen, etc. nicht gut gepflegt, kann das zu großem Ärger führen. Denn dann besteht die Gefahr, dass die Corporate Identity nicht mehr so gut und klar durchgesetzt wird, wie sie eigentlich gedacht ist.

Schreiben Sie einen Kommentar