Kartenanwendungen sind heutzutage nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Jeder von uns hat Navigationssysteme im Auto. Eine Adresse schlägt man damit nach. Du weißt nicht, wo du gerade bist oder wie du nach Hause kommst? Eine Kartenanwendung hilft dir.

Grundsätzlich macht uns eine Anwendung, die eine Karte beinhaltet, immer neugierig. Schließlich macht die Interaktion mit Karten auch meistens Spaß und wir wissen aus unserem Alltag doch schließlich auch, wie wir sie bedienen müssen?! Doch es gibt bei der Entwicklung solcher einiges, was man beachten muss.

Grundproblematik

Das ganz grundsätzliche Problem bei Kartenanwendern liegt im Lesen von Karten. Es handelt sich dabei um ein Problem der Perspektive.

Wenn ich beispielsweise in eine mir unbekannte Stadt komme und im Hotel eine Karte an der Rezeption bekomme, dann zeichnet der oder die Rezeptionist:in immer die Position des Hotels in der Karte ein. Sobald ich auf Erkundungstour durch die Stadt begebe, genieße ich die Eindrücke, die auf mich wirken. Wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf die Karte schaue, habe ich ein ganz zentrales Problem:

Wo befinde ich mich auf der Karte?

Das Problem hat mehrere Ebenen:

- Die unterschiedliche Perspektive. Die Karte zeigt mir die Welt in der Vogelperspektive. Ich befinde mich aber am Boden. Die unterschiedlichen Perspektiven muss ich nun miteinander verbinden und harmonisieren. Typischerweise werden dafür entweder Straßen, Sehenswürdigkeiten oder sonstige Erkennungszeichen genutzt. Sie sind sowohl in der Karte auffällig dargestellt und sollten auch in meiner Perspektive auffallen.

- Die Blickrichtung. Normalerweise sind Karten in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet. Ich bewege mich allerdings in verschiedenen Richtungen. Deshalb sieht man Touristen häufig eine Karte in der Hand drehen. So versucht man, die Richtung der Karte und die eigene Blickrichtung in Einklang zu bringen.

- Der Maßstab. Habe ich erst einmal meine Position und meine Blickrichtung in der Karte gefunden, gilt es für mich, herauszufinden, wie ich von hier an mein Ziel gelange. Dazu muss ich abschätzen können, wie weit ich mich in welche Richtung bewegen muss. Wenn ich auf der Karte für meinen Weg plane, an der nächsten Straße links abzubiegen, ist noch lange nicht sichergestellt, dass die nächste Möglichkeit zum Abbiegen auf der Karte auch so abgebildet ist. So ist es möglich, dass ich in eine andere Richtung laufe, als ich geplant hatte, weil die eine oder andere Straße aufgrund des Maßstabes der Karte nicht eingezeichnet sind. Das Gefühl für den Maßstab einer Karte entsteht daher meistens darüber, dass die aktuelle Position immer wieder mit der Karte verglichen wird.

Die angesprochenen Ebenen beziehen sich in erster Linie auf physikalischen Karten. In Kartenanwendungen werden diese Probleme meist dadurch ausgeglichen, dass die aktuelle Position durch GPS ermittelt und auf der Karte angezeigt werden.

Meist werden doch in Kartenanwendungen noch weit mehr Elemente gezeigt als die eigene Position. In den meisten Fällen ist die eigene Position sogar irrelevant und wird gar nicht dargestellt. Die oben genannten Probleme sind in interaktiven Karten meist durch Suchfunktionen und das Herein- und Herauszoomen gelöst. Jedoch kommt eine ganz neue Herausforderung auf Designer zu:

Wie können den Benutzer:innen alle wichtigen Informationen angezeigt werden?

Varianten von Kartenanwendungen

Um diese neue Herausforderung anzugehen, muss zunächst einmal ermittelt werden, welche Informationen für die Benutzer:innen im aktuellen Kontext denn wichtig sind und angezeigt werden müssen. Dafür gibt es unterschiedliche Varianten von Kartenanwendungen:

Karte als Vollbild

Den kompletten verfügbaren Raum einer Applikation für die Karte zu verwenden hat einen gewissen Charme. Zum Einen ist für die Anwender:innen vollkommen ersichtlich, was das primäre Interaktionsobjekt ist, da es nur die Karte gibt.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das System alle für die Anwender:innen relevanten Informationen einfach in der Karte (z.B. als Overlay wie im nebenstehenden Bild) anzeigt. Zusätzlich müssen auch alle Objekte, die Informationen für die Anwender:innen bereithalten in der Karte ersichtlich sein.

Zusätzlich gibt es i.d.R. noch Suchfelder und Schaltflächen zur Auswahl der angezeigten Kartenebenen.

Für komplexere Informationen, wie sie typischerweise in Geoinformationssystemen auftreten, ist eine solche Darstellung allerdings ungenügend.

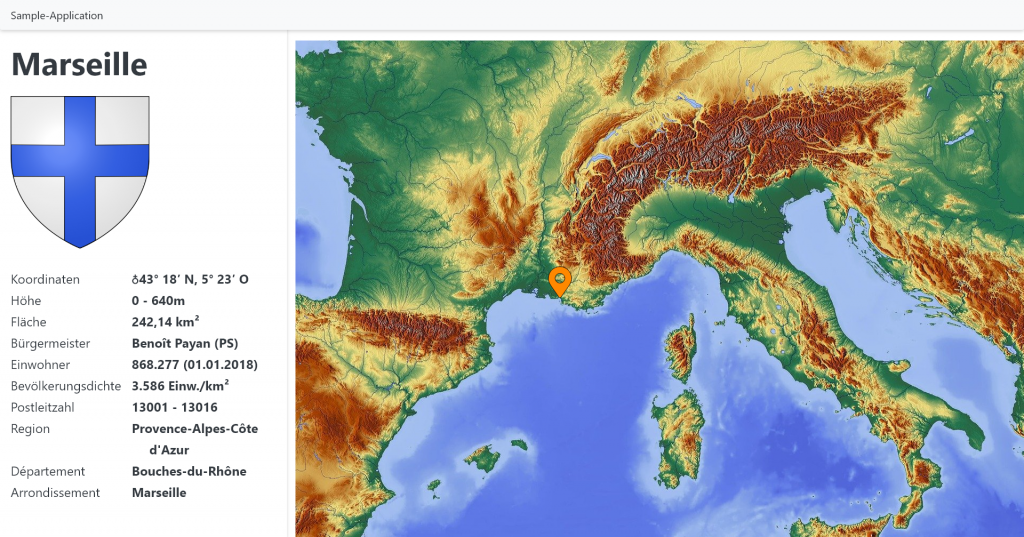

Karte mit Zusatzinformationen

Bei der Darstellung komplexerer Informationen wird auch die Einführung eines eigenen Detailbereichs nötig. Dieser ist im Beispiel neben der Karte angesiedelt. Grundsätzlich wäre auch eine Anordnung über, unter oder rechts der Karte möglich. In meiner Einschätzung ist die Platzierung links jedoch im westlichen Kulturkreis sinnvoll, da die allgemeine Leserichtung von links nach rechts verläuft. Daher ist es nur konsequent, wenn die wichtigen Informationen möglichst weit links und möglichst weit oben angeordnet sind.

Diese Art der Darstellung bietet noch weitere Möglichkeiten. So kann beispielsweise, wenn momentan kein Objekt in der Karte selektiert sein sollte, eine Liste mit allen in der Karte angezeigten Objekten dargestellt werden. Alternativ könnte hier auch eine Legende implementiert werden.

Verschiedene Darstellungs-Modi

Falls der Bedarf an anzuzeigender Information noch höher sein sollte, so besteht noch die Möglichkeit unterschiedliche Modi zu implementieren.

So könnte im Karten-Modus die Karte im Vollbild angezeigt werden.

Wird ein Objekt selektiert könnte dann eine schlanke Detailansicht auftauchen, die eine Zusammenfassung aller wichtiger Informationen beinhaltet.

Sofern noch weitere Informationen benötigt werden, könnte die Informationsdarstellung auch komplett allen verfügbaren Platz beanspruchen.

Selbstverständlich gibt es hier auch viele Hybridlösungen. Wichtig ist jedoch, den Benutzer:innen zu jeder Zeit adäquate Wege anzubieten, um zu den benötigten Informationen zu gelangen. Hier können Sucheingaben, Listen mit Filtern oder auch räumliche Filterung Möglichkeiten bieten. Entscheidend ist aber immer das ewige Mantra beim Design von Oberflächen:

Wer sind die Benutzer und was sind ihre Aufgaben?

Mobilität?

Dem aufmerksamen Leser ist aufgefallen, dass ich bei dem Mantra zwei der vier wesentlichen Bestandteile des Nutzungskontexts aufgezählt habe:

- Wer sind die Benutzer?

- Was sind ihre Aufgaben?

- In welcher Umgebung befinden sie sich?

- Welche Ressourcen stehen ihnen zur Verfügung?

Gerade auch die letzten zwei Bestandteile können entscheidend sein beim Design von Kartenanwendungen.

Umgebung

Bedienen die Benutzer:innen die Applikation alleine oder teilen sie sich mit mehreren anderen? Können sie Daten bearbeiten? Arbeiten sie stationär mit einer stabilen Internetverbindung oder doch mobil und auch mal offline? Gibt es Abhängigkeiten und Absprungmöglichkeiten zu Fremdsystemen?

All diese Fragen können entscheidend sein und nicht nur den Funktionsumfang, sondern auch das Design beeinflussen. So sollte die Applikation anzeigen, falls jemand ein Objekt bearbeitet, das ich gerade in der Detailansicht studiere.

Falls Benutzer:innen auch unterwegs mit dem System arbeiten, benötigen sie einen schneller und guten Überblick. So brauchen sie bspw. die Möglichkeit, Favoriten oder eigene Filter zu konfigurieren oder aber auch die Oberfläche basierend auf ihrer aktuellen Geoposition zu verändern.

Ressourcen

Auch bei den Ressourcen gibt es viele Faktoren, die für das Design ausschlaggebend sein können:

Sitzen die Benutzer:innen immer vor einem 24-Zoll-Bildschirm oder nutzen sie das System auch mobil mit einem Tablet oder gar einem Smartphone? Ist die Internetverbindung stabil? Müssen Daten auch in Papierform vorliegen, das System also Druckansichten bereitstellen? Arbeiten die Benutzer:innen unter Zeitdruck oder können sie sich in Ruhe die richtigen und wichtigen Informationen suchen?

Soll das System auch auf mobilen Endgeräten, wie Tablets oder Smartphones, genutzt werden, so verändert das den Designprozess dramatisch (Stichwort: Mobile First). Hier ist allerdings gerade bei Kartenanwendungen immens wichtig, die unterschiedlichen Geräte, für die das System optimiert werden soll, stets im Fokus zu behalten. Eventuell ist dann die Implementierung für unterschiedliche Bildschirmgrößen komplett unterschiedliche Darstellungen nötig.

Bei instabilen Internetverbindungen müssen Daten vorgeladen werden. Wie genau die Benutzer:innen entscheiden und einstellen können, welche Daten für sie relevant ist, ist dabei nur eine Herausforderung von vielen.

Fazit

Mit Kartenanwendungen kann man Benutzer:innen schnell begeistern. Jedoch ist hier Vorsicht geboten. Da die Benutzer:innen i.d.R. viel Erfahrung im Umgang mit Kartenanwendungen haben, müssen sich Anwendungen immer mit dem großen Google Maps vergleichen.

Doch auch hier möchte ich Hoffnung machen: Wer sich Google Maps mal wirklich genau ansieht, wird bemerken, dass die Usability hier auch nicht optimal ist. Wir haben uns nur alle daran gewöhnt.

Wenn wir es schaffen, unsere Anwendungen so zu konzipieren, dass die Gewöhnungsphase nicht wesentlich länger dauert als bei Google Maps, dann können wir uns dem Vergleich mit Google Maps erhobenen Hauptes stellen.

Wir haben gute Chancen, besser zu sein.

Schreiben Sie einen Kommentar